Des dernières guerres indiennes à la naissance de la Ghost Dance, Indiana Requiem nous plonge dans les ultimes combats des guerriers Lakota et de leur chaman visionnaire, Wovoka. Tandis que les plaines se teintent du sang des peuples libres, des forces ancestrales s’éveillent, déchirant la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits…

Chapitre 1 : Genèse d’un guerrier.

Extrait 1 : Ouverture du récit

Décembre 1890, White River Camp.

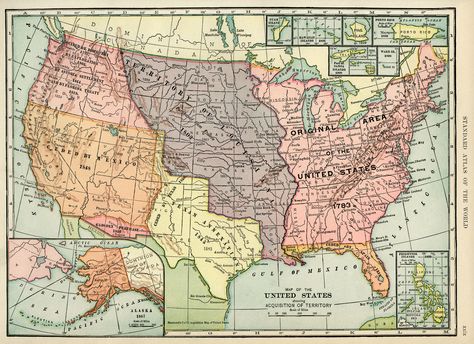

C’était l’hiver le plus long et le plus cruel que cette région ait connu. Les vents glacés sifflaient sans relâche, et la neige formait des croûtes épaisses, emprisonnant la terre dans une étreinte impitoyable. Au nord des futurs États-Unis, ce territoire, brutalement redessiné par la main de l’homme, portait déjà les stigmates de l’expansion coloniale. Pourtant, sous ce froid implacable, les premières graines d’une apocalypse latente étaient semées, évoquées dans les Codex ancestraux des peuples indigènes : l’année zéro de leur destruction programmée.

Le fort de bois baptisé White River Camp, bien que modeste en apparence, tenait une position stratégique essentielle. Construit sur les berges d’un affluent vital du Mississippi, le White River, il surveillait la région frontalière de ce qui allait devenir la réserve sioux de Ridge Pine, dans le sud du Dakota. Les plaines hérissées d’herbes gelées s’étendaient jusqu’aux contours flous des Rocheuses et des sombres Black Hills, montagnes sacrées des Lakotas.

Sous ce ciel d’un gris oppressant, le fort, jadis une garnison isolée, s’était peu à peu transformé. Depuis 1860, ses murs avaient vu se succéder des années de conflits sanglants, et son rôle avait évolué : d’avant-poste militaire, il était devenu une petite ville grouillante d’activité. Ce carrefour naturel, reliant l’est industrialisé aux vastes étendues désolées du Canada, était aussi un nœud commercial. Par ses voies navigables et ses routes poussiéreuses, le White River Camp entretenait une circulation constante de marchandises, de colons, et d’espoirs broyé.

Depuis l’adoption de l’Indiana Act en 1858, une colonisation agressive avait balayé ces territoires, annihilant des générations de peuples autochtones. Le bison, source de vie et de spiritualité pour les tribus, avait été presque totalement exterminé. Les épidémies de variole et de choléra, importées avec la brutalité des colons, avaient laissé les nations indigènes exsangues. Confinés dans des réserves, contraints à une agriculture sur des terres infertiles, les Sioux n’étaient plus que l’ombre de leurs ancêtres, guerriers des plaines libres.

Les conflits sanglants de la région avaient culminé lors de la guerre de Red Cloud (1866-1868) et trouvé un point de non-retour avec le massacre de Wounded Knee, en ce funeste décembre 1890. Une époque s’était achevée, laissant place à une paix froide et forcée, imposée par les rails du chemin de fer transcontinental, incarnation ultime du « progrès » américain.

La géographie, jadis riche et indomptée, portait désormais les traces de cette conquête acharnée. Les plaines, autrefois tapissées d’un vert vibrant, étaient devenues un désert balayé par des vents brûlants ou gelés. Les collines des Black Hills, autrefois terres sacrées, avaient été éventrées par la ruée vers l’or. L’eau claire des rivières blanches et rouges, qui formaient le réseau complexe du bassin du Mississippi, semblait hésiter entre nourrir cette terre et fuir ses cicatrices.

La région était désormais une mosaïque étrange : ici, des rails s’étiraient à l’infini, symboles de la modernité ; là, des restes de camps abandonnés témoignaient des luttes oubliées. Au loin, les Rocheuses se découpaient comme des géants endormis, leurs sommets cachés par une brume lourde, présage d’orage.

Au centre de ce chaos, le White River Camp incarnait une frontière tangible entre le passé et le futur. L’ancienne garnison militaire était devenue une ville hétéroclite, où se côtoyaient le luxe des salons ornés de porcelaine européenne et la misère des saloons enfumés. Les institutions de la ville, de la banque au tribunal en passant par le bordel, reflétaient un monde en mutation, où la soif de fortune écrasait la morale.

Un dialogue marqua souvent les conversations des colons :

— Et vous, vous avez vu des Sioux ?

— Oh, juste des fantômes. On les voit dans les plaines, le soir. Mais vous savez ce qu’on dit : un bon Indien est un Indien mort.

Ces mots, prononcés avec légèreté, masquaient une terreur sourde. Les esprits des massacrés semblaient encore rôder, défiant le chemin de fer qui fuyait leur terre.

Malgré les tensions, le fort, en ce début d’année, semblait replié dans une torpeur hivernale. Le bois des murailles, noircies par les tempêtes, grinçait sous la pression des vents. À l’intérieur, les soldats, anciens vétérans de la guerre civile, se réfugiaient autour des poêles à bois, murmurant à voix basse des histoires de guerre et de chasse.

Dans la cour glacée, les chevaux, maigres et fatigués, restaient attachés près des granges. Les rares habitants, emmitouflés dans des manteaux usés, bravaient le froid pour accomplir leurs tâches : remplir les réserves d’eau, réparer les palissades, nourrir le bétail. Le ciel plombé ne laissait filtrer qu’une lumière blafarde, donnant à chaque scène un aspect irréel.

Un dialogue s’éleva entre deux soldats près des écuries :

— Tu crois qu’ils reviendront un jour ?

— Les Indiens ? Pas ici. Cette terre, elle est morte pour eux. Ils l’ont tuée avec leurs chants de guerre.

Un hurlement lointain résonna dans les collines, semblable à celui d’un animal blessé. Les hommes se figèrent, leurs regards se perdant vers l’horizon enneigé.

Alors que les soldats tentaient d’oublier leurs craintes, d’autres, dans les salons de la ville, rêvaient encore d’un avenir radieux. Les prospecteurs affluaient, espérant découvrir des filons oubliés dans les Black Hills. Les commerçants établissaient des réseaux entre Minneapolis et les avant-postes canadiens, tandis que les politiciens débattaient de nouveaux tracés pour le chemin de fer.

Pourtant, sous ce vernis de progrès, la région restait hantée par son passé. Les tombes des Lakotas, souvent profanées, parsemaient les plaines. Les chants de leurs chamans, murmurés dans le vent, semblaient parfois se mêler aux sifflements des locomotives, rappelant à tous que cette terre appartenait d’abord aux esprits.

Alors que le fort s’endormait sous la neige, un feu brûlait encore dans la maison du commandant Forsyth. À l’intérieur, l’officier parcourait un rapport envoyé de Washington. Les mots résonnaient dans sa tête : réduire les dépenses militaires, évacuer les avant-postes non essentiels.

— Forsyth, vous pensez qu’ils nous fermeront ? demanda un jeune lieutenant.

— Ils fermeront tout, répondit-il en soupirant. La guerre est finie, et nous, on est les derniers vestiges d’un monde qui s’éteint.

Au-dehors, le vent hurlait. Mais dans l’ombre des collines, d’autres forces se réveillaient, prêtes à s’opposer à cet ordre imposé.

Les effluves de cigares s’élevaient dans l’air glacé, portés par les vents du nord. Sur les deux côtes des États-Unis, le tabac, autrefois sacré pour les peuples indigènes, n’était plus qu’un produit de luxe réservé aux élites des grandes villes. À White River Camp, enclave de bois et de pierre nichée sur les rives gelées du White River, ces odeurs se mêlaient à la fumée des poêles et des foyers. Ce fort, autrefois bastion militaire, abritait désormais le quartier général du 7e régiment de cavalerie, une unité célèbre pour sa brutalité et son efficacité.

Sous ses apparences de place forte, le fort portait un autre nom, murmuré à voix basse par les voyageurs et les habitants : « Deadwalk ». Ce surnom reflétait la corruption qui gangrenait chaque recoin de cette garnison. White River Camp était devenu un carrefour de trafics : peaux de bêtes, alcool, armes et, plus sombre encore, êtres humains. Les terres sacrées des tribus Lakotas, spoliées ou arrachées, étaient échangées à des prix dérisoires pour financer la fièvre de l’or qui dévorait les Black Hills et le Dakota du Nord.

La ville qui s’épanouissait autour du fort était un théâtre de contrastes violents. Des églises flambant neuves côtoyaient des saloons enfumés. Des prisons sombres et des hôtels de passe aux façades élégantes s’alignaient le long des rues boueuses. Les coiffeurs, banques et marchés aux bestiaux donnaient un vernis de civilisation à une communauté rongée par l’ambition et le désespoir. Le jour, les rues fourmillaient d’activité ; la nuit, elles se chargeaient des murmures des âmes perdues.

Un soldat fit remarquer, entre deux gorgées d’un whisky bon marché :

— Ce fort, c’est un ventre. Ça avale les hommes, et ça recrache des ombres.

Un autre, riant nerveusement, répondit :

— Des ombres qui cherchent encore leurs têtes…

À la tête de ce bastion régnait James William Forsyth, un vétéran au passé chargé. Major du 7e régiment de cavalerie, il incarnait l’autorité sans faille, un homme que la guerre avait façonné comme un outil de domination. Petit, trapu, mais imposant par sa présence, Forsyth portait un uniforme impeccable, toujours ajusté à sa carrure large. Sa moustache soigneusement taillée et ses bottes parfaitement cirées renforçaient son image d’officier méticuleux. Mais sous cette façade disciplinée se cachait un homme avide, prêt à tout pour s’enrichir et s’assurer un avenir glorieux.

Extrait 2 : Destruction d’un des derniers campements libre.

Les rocheuses, terres sacrées.

Le retour ne fut qu’un immense cauchemar, une réalité dérobée, remplacée par celle des envahisseurs et des voleurs de terre. Alors qu’ils s’approchaient de leur campement, les fumées noires apparurent à l’horizon, déchirant le ciel comme un funeste présage.

Ces colonnes sombres, agitées par le vent, s’élevaient telles des spectres annonciateurs de mort et traçaient à jamais un pont de cendres et de poussières, un chemin de cadavres entre cette terre promise et un ciel qui ne cesserait de s’assombrir pour les anciens.

Gepy, sans un mot, frappa les flancs de sa monture, son visage figé dans une détermination terrible. Son cheval s’élança, brisant le silence oppressant, laissant Tupak et les traîneaux loin derrière.

Tupak poussa sa propre monture au-delà de ses forces, mais l’animal, épuisé, peinait à suivre. Les chiens-loups, fidèles mais impuissants, galopaient en silence à ses côtés.

Quand Tupak atteignit enfin le campement, le souffle court et le cœur au bord de l’explosion, il découvrit l’étendue du désastre.

Les tipis étaient effondrés, consumés par les flammes. La neige autour du cercle sacré était souillée de cendres et de suie. Au milieu de ce chaos, il aperçut Gepy, à genoux, immobile, tenant dans ses bras les restes calcinés de sa femme, de son fils cadet et de sa petite fille.

Le visage de Gepy était une pierre gravée de douleur, ses traits tirés par des années de lutte qui semblaient s’effondrer en cet instant. Lentement, il leva les yeux vers le ciel, cherchant, dans les étoiles noyées par la fumée, les petites âmes qui avaient rejoint trop tôt le fleuve des anciens. Ses larmes, pourtant abondantes, ne parvenaient pas à laver ce qu’il lui restait de regard.

Tupak s’effondra à son tour, son cri silencieux brisant l’air figé. Les larmes coulèrent sur son visage, traçant des sillons sur une peau souillée de cendres. Il rampa jusqu’à son père, s’accrochant désespérément à ses épaules comme un enfant. Mais Gepy, d’un geste ferme, reposa les corps mutilés sur le sol et releva Tupak d’une poigne d’acier.

— La tristesse ne doit pas te freiner, dit-il d’une voix rauque mais impérieuse. — Nous avons encore fort à faire pour eux.

Il posa une main sur le cœur de son fils, son regard perçant comme une lame.

— Viens, mon dernier enfant. Tu seras notre force.

Le reste de la journée se déroula dans un silence écrasant, brisé seulement par le crépitement des cendres. Gepy et Tupak, unis dans leur deuil, entreprirent de donner à leur famille des sépultures dignes, suivant les anciennes traditions. Chaque corps, fragile et tordu par les flammes, fut enveloppé dans des couvertures sacrées, puis porté avec respect jusqu’à la clairière. Tupak, les mains tremblantes mais déterminées, creusa la terre gelée avec son père. Ensemble, ils colorèrent la neige de leur sang comme une signature indicible, un serment fait à leur terre.

À mesure que les tombes prenaient forme, Tupak sentit une force étrange grandir en lui, un mélange de rage et de devoir. Lorsque le dernier chant fut murmuré au crépuscule, Gepy posa un genou à terre et murmura une prière dans la langue des anciens, ses mots glissant dans l’air comme des flèches lancées vers le ciel, cherchant à jamais leurs futures cibles.

La nuit enveloppa la clairière de sa couverture de laine noire, et une dernière fois, père et fils se retournèrent pour contempler les sépultures. Les ombres dansantes des montagnes semblaient les protéger, comme si les esprits veillaient déjà à leur ouvrir le chemin.

Sans un mot, Gepy se redressa et reprit la route vers les Rocheuses, suivi de Tupak et des chiens-loups. Sous la lumière vacillante de la lune, leurs silhouettes avancèrent lentement, telles des spectres à la recherche d’une justice qu’ils savaient ne jamais trouver.

Ainsi, ils quittèrent les cendres de leur passé, portant avec eux les derniers fragments d’un monde brisé.

La frappe sèche du bâton sur le sol soulève un voile de cendre grise, mêlée de rouge, s’élevant vers un ciel noirâtre. Des nuages lourds et enflammés se confondent avec le brouillard glacé, et la lune, ronde et pleine, reste voilée, prisonnière derrière ce chaos céleste.

La nuit est sans étoile, une toile oppressante où même les ombres hésitent à se mouvoir.

Le chef Gepy, main tremblante mais résolue, martèle le sol avec une régularité hypnotique. Autour de lui, un cercle de silhouettes silencieuses, des ombres figées par l’attente et la gravité de l’instant. À ses côtés, Tupak, son dernier fils, est devenu son soutien, à la fois canne et guide. Ses yeux et ses oreilles.

Ils sont tous là, rassemblés par un appel ancestral, un dernier souffle de révolte. Les feux allumés sur les sommets des Rocheuses traversant les Black Hills ont illuminé les plaines et les forêts, portés par des messagers intrépides.

De lointaines tribus Lakotas et alliées, du Montana aux Rocheuses canadiennes, ont répondu à cet appel ultime.

Extrait 3 : Chasse à l’homme

1891,Dakota sud une ferme fortifiée.

Le convoi armé profite de l’absence de lune pour se glisser aux abords de la petite ferme fortifiée. Aucune lumière n’indique la présence d’habitants à l’intérieur. Les murs de terre et les quelques fenêtres indiquent qu’une ou deux familles y habitent à l’étroit.

Dans la cour, un long bâton de bois supporte un étendard fait de plume et de tissus défraîchis indiquant par ces couleurs que la famille faisait partie du clan du recherché chef Gepy. Des chevaux paissent tranquillement dans le petit enclos à proximité des murs faits de toile et de terre séchée. Deux vaches faméliques semblent dormir sur leurs faibles pattes. Le toit modeste de la ferme est en paille ainsi que les petites bâtisses reparties de droite à gauche. Seul le puits est fait de pierre. Sécheresse et misère sont les premières impressions qui se dégagent du lieu. Le temps y est comme suspendu et ce soir la nuit est sombre et glacée. Quelques plantations desséchées semblent indiquer qu’on lutte encore pour la vie et l’espoir, de sortir quelque chose du sol.

La troupe qui approche en silence est constituée d’une dizaine d’hommes qui ont mis pied-à-terre laissant leurs montures au loin. Dans des uniformes sales, de couleur sombre, ils n’ont sur eux aucun objet brillant. Leur pas est décidé, mais silencieux et prudent. Sur leur dos un sabre peint en noire et de longues carabines de couleur acier matent.

Le visage peint en noir, ils sont tels de mauvais esprit sorti des enfers.

Devant eux, celui qui les précède de quelques mètres est un homme à moitié nu, arborant de longues boucles d’oreille faites de plume et une coupe à l’iroquoise d’un noir ébène. Il ouvre la route courbée à même le sol, presque rampant comme un rat. À moins de deux portées de flèche de la ferme, il se retourne et leur fait signe de s’arrêter. La troupe se déploie en arc de cercle, les hommes dégagent leur fusil puis mettent un genou à terre. Tout se déroule dans un silence de mort. Un seul reste debout au centre et dresse son sabre.

Le major Forsyth adore ces missions nocturnes. Selon les dire du défunt Cooper, Gepy et Wovoka se cachaient dans cette ferme reculée au fond de la resserve de Pine Ridge.

Terrés comme des rats, pensa-t-il.

Depuis la mort de Cooper et le massacre de tout son détachement, il en a fait une affaire personnelle. Les hommes ont été retrouvés si horriblement mutilés que le major n’a pas voulu ramener les dépouilles au fort de White Rivers de peur de déclencher une vague de désertion qui aurait mis en péril l’existence même du 7 me régiment de cavalerie.

Il se tourne vers le haut, de là d’où il venait et agite son arme. Au loin, deux hommes lourdement chargés se redressent et les rejoignent. Ils ne peuvent progresser aussi silencieusement que les autres, handicapés qu’ils soient par le lourd équipement qu’ils transportent, une mitrailleuse de type Gatling et son imposant trépied. Ils se placent au centre de l’arc de cercle formé par les soldats qui ont tous maintenant la petite ferme en ligne de mire. En une série de gestes précis et calculés, ils assemblent le monstre de métal. Et ouvre délicatement une caisse de bois, qui en sortent un long rouleau de pointe de métal. L’homme au sabre levé affiche un sourire satisfait, il fait alors signe au rat rampant de progresser. L’éclaireur autochtone sort de sa besace un briquet à huile. De son baluchon il attrape une torche gorgée d’huile qu’il a pris soin d’assembler avec application dans le camp des hommes bleus. Il est fier de l’importance que l’homme au sabre lui accorde et pour quelques bouteilles et pièces il est devenu leur guide dans ses collines de terre rouge désertique, refuge de derniers guerriers Ogalas et compte secrètement remplacer le défunt Cooper et ses deux aides de camp.

Il allume la torche, sourit et reprend sa position de rampant. Pour une fois, il ne se sent pas seul, mais observé et apprécie, loin de son camp de misère où il a vu dépérir son clan et sa famille. Mais il avait relevé la tête et compris l’occasion qui se présentait à lui. Il veut rejoindre l’homme fort, le soldat au fusil, la chaleur des bouteilles et de la nourriture régulière. Lui aussi pourra devenir un homme savant au pied blanc. Alors cette nuit il est appliqué et précis au service du feu. Lentement comme pour les chasses ancestrales, il pénètre dans la cour de la modeste ferme. Il faut faire très attention, les guerriers de cette réserve sont féroces et aguerris.

Mais cette nuit, ils sont à sa merci.

Il n’est pas sans savoir les longues semaines de guerre, de privation et de détresse qu’ils avaient endurées. Cette nuit leur vigilance s’était relâchée. Alors, il l’a bien observé en espionnant, caché dans le sable, l’activité de la ferme. Les guerriers sont rentrés terrassés et les travailleurs ont passé plusieurs jours à gratter la terre désertique. Même, les enfants et les femmes se sont mis au travail pour sauver le peu qu’il leur reste. L’éclaireur avait trouvé cela ridicule. Pourquoi ne pas profiter de ce que l’homme blanc apporte ? Il faut juste tendre la main et profiter. Il n’a jamais aimé le peuple Ogala, toujours en chasse ou au champ.

Seules leurs femmes l’attirent, mais jamais elles ne se laissent faire. Jamais sauf la prisonnière que lui a offerte l’homme au sabre. C’est sur.. avant qu’il ne la tue, elle a découvert un vrai guerrier. Alors, il est allé revoir l’homme au sabre, lui annoncer que c’est le jour, cette ferme est prête pour le grand feu.

Il est maintenant tapi dans la cour de la ferme, surtout ne pas alerter les chiens. Il a vu les femmes les rentrer dans l’une des petites bâtisses et les enfermer. Même les chiens sont affamés et tentent à la moindre occasion de fuir cette misère brûlante. C’est en fermant les yeux redoutant les aboiements qu’il se relève et court vers le grand toit de paille. Sa torche lèche tout le haut de la bâtisse quand les glapissements des chiens se font entendre. Le feu prend instantanément c’est maintenant tout le toit de paille qui s’embrase. Le rat satisfait se tourne et s’élance vers la sortie de la cour. Face à lui les hommes en bleu arment leur fusil. La lourde porte de la ferme s’ouvre violemment, un à un où les Ogalas sortent précipitamment. Aveuglés par les flammes et les fumées du toit, ils tournent sur eux même. L’un porte un fusil qu’il peine à armer un autre tient une lance, mais tourne sur lui-même un autre réajuste son pantalon. Maintenant c’est une femme qui sort tenant deux enfants dans ses bras. L’homme au sabre d’un geste militaire se dresse et donne son dernier ordre.

« Feu »

Selon le protocole c’est la mitrailleuse qui crache la première. Les deux tireurs sont obligés de la retenir de toute leur force. Le tir est désordonné et très bruyant. Mais rapidement ils maîtrisent le rythme du monstre de métal et c’est maintenant un tir continu et rectiligne qui heurte la ferme. Actionnée par une manivelle.

Tirs rapides grâce à un cylindre rotatif contenant plusieurs canons.

Avec une capacité à tirer environ 200 coups par minute. Le capitaine jubile cette acquisition change tout.

Le corps du rat éclaireur est le premier à être déchiqueté, il est arrivé à moins d’une portée de flèche des tireurs. Incrédule, il tombe à terre, ne sentant pas la douleur, son corps n’est plus que lambeau.